ARD-DeutschlandTREND Mai II 2024

Repräsentative Studie im Auftrag der ARD

Zentrale europapolitische Befunde

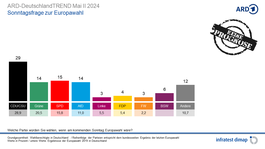

Sonntagsfrage Europawahl: Union vorn, enger Wettbewerb um weitere Plätze

Zehn Tage vor dem Wahlsonntag hat die CDU/CSU gute Chancen, in Deutschland erneut stärkste Kraft bei einer Europawahl zu werden. Sie käme aktuell mit 29 Prozent über den Tiefstand von vor fünf Jahren zwar nicht hinaus, läge aber klar vor den Wettbewerbern. Die Grünen würden mit 14 Prozent den 2019er Rekordwert klar verfehlen, die SPD läge mit 15 Prozent knapp unter ihrem damaligen Tiefstwert. Die AfD, deren skandalbegleiteter Europawahlkampf immerhin vier von zehn AfD-Anhängern unzufrieden zurücklässt, würde besser abschneiden als vor fünf Jahren, bliebe mit 14 Prozent aber hinter den eigenen Erwartungen zurück. Auf die FDP kämen mit 4 Prozent Verluste zu. Die BSW würde 6 Prozent erzielen. Linke und Freie Wähler würden jeweils 3 Prozent erreichen, alle übrigen Parteien zusammen 12 Prozent, wobei von ihnen Die PARTEI, die Tierschutzpartei und Volt etwas herausragen.

Zum Monatsbeginn ergeben sich nur wenig Änderungen. Bewegungen bis zum Wahlsonntag sind allerdings möglich. Aktuell schließt jeder sechste Wahlberechtigte eine Änderung seiner Parteipräferenz nicht aus. Gut jeder Vierte tendiert derzeit zur Nichtwahl bzw. lässt bislang keine Neigung zu einer Partei erkennen. Für gut die Hälfte der Wahlberechtigten steht die Wahlentscheidung nach eigenen Angaben bereits fest.

Die Sonntagsfrage zur Europawahl misst aktuelle Parteipräferenzen und kein tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag final abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Viele Wähler legen sich kurzfristig vor einer Wahl fest. Eine große Bedeutung hat zudem der Wahlkampf mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern.

Wahlthemen: Frieden, Soziales, Zuwanderung - Klima und Umwelt verliert an Gewicht

Die Themenagenda zur Europawahl unterscheidet sich von der vor fünf Jahren. Angesichts einer veränderten Bedrohungslage hat die Friedenssicherung mit 26 Prozent für die Wähler einen größeren Stellenwert. Knapp jeder vierte Wähler und damit ebenfalls mehr als 2019 wollen sich an Fragen der sozialen Sicherheit orientieren. An Bedeutung gewonnen haben ebenfalls Zuwanderungsthemen, die im Themen-Ranking auf Platz Drei liegen. Dagegen hat der Klima- und Umweltschutz, 2019 Wahlthema Nummer Eins, für die Wähler deutlich an Gewicht eingebüßt. Nach 23 Prozent weisen ihm diesmal 14 Prozent Bedeutung für die eigene Wahlentscheidung zu. Mit 13 Prozent spielen diesmal für etwa ebenso viele Wirtschaftsthemen die größte Rolle.

Wahlinteresse knapp unter dem von 2019, verhaltener Blick auf EU

Das Europawahlinteresse ist seit Monatsbeginn gestiegen und liegt fast auf dem Niveau von 2019. Die Sicht auf die EU hat sich in den letzten Wochen ebenfalls verbessert, auch wenn sie an die ausgeprägt positive Wahrnehmung von vor fünf Jahren nicht heranreicht. Vorteile für Deutschland verbinden mit der EU-Mitgliedschaft aktuell vier von zehn Bundesbürgern, für 19 Prozent überwiegen die Nachteile. Für ein Drittel gleichen sich Vor- und Nachteile aus. Eine vertiefte europäische Integration mit der Übertragung weiterer Kompetenzen auf die EU-Ebene favorisieren aktuell 48 Prozent, nach 55 Prozent vor fünf Jahren. Unverändert jeder siebte Bundesbürger will am bestehenden Integrationsniveau festhalten. Ein knappes Drittel und etwas mehr als 2019 unterstützt eine Rückverlagerung von Zuständigkeiten an die Mitgliedsländer. Die Erwartung für die kommenden Jahre sind derzeit wenig positiv. Nicht nur blicken BSW- und AfD-Anhänger, die der EU insgesamt skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, mit Argwohn auf die weitere Entwicklung. Auch jeder zweite SPD-, Grünen- und Unions-Anhänger äußert Sorgen, was die Zukunft der EU anbetrifft. Von den Wahlberechtigten insgesamt sind es sechs von zehn.

Kommissionspräsidentin von der Leyen: geteilte Meinungen zu weiterer Amtszeit

Ursula von der Leyen ist seit 2019 EU-Kommissionspräsidentin. Eine weitere Amtszeit, wie sie von der Europäischen Volkspartei für die Zeit nach der Europawahl unterstützt wird, stößt bei den Wahlberechtigten in Deutschland allenfalls auf ein geteiltes Echo. Vier von zehn äußern sich positiv, darunter Mehrheiten aus den Reihen von Union, SPD und Grünen. Ebenso viele Wahlberechtigte lehnen eine nochmalige Amtszeit von der Leyens als Kommissionspräsidentin dagegen ab.

Zentrale bundespolitische Befunde

Weiter Kritik an Ampel, begrenzte Erwartungen an unionsgeführter Regierungsarbeit

Auf positive bundespolitische Impulse können die Berliner Regierungsparteien zur Europawahl kaum setzen. Die Zustimmung zur Arbeit der Ampel fällt zwar größer aus als zuletzt, allerdings übt mit 74 Prozent weiter eine deutliche Mehrheit Kritik. Was die Ampel seit ihrem Amtsantritt inhaltlich auf dem Weg gebracht hat, bilanziert rückblickend ein gutes Viertel positiv. Der Kommunikationsstil der Bundesregierung wie der Umgang zwischen den Koalitionspartnern überzeugt selbst in den Reihen von SPD und Grünen nicht. Von den Wahlberechtigten insgesamt stellt nur etwa jeder Zehnte der Ampel für die Vermittlung ihrer Regierungsarbeit und das Miteinander ein positives Zeugnis aus.

Trotz der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung bleiben die Erwartungen an die Union als größte Oppositionskraft begrenzt. Dass eine unionsgeführte Koalition anstehende Aufgaben besser lösen könnte, glaubt gut jeder Fünfte, die Hälfte rechnet mit keinem Unterschied, jeder Sechste mit schlechteren Lösungen. Mit Unions-Fraktionschef Merz sind drei von zehn zufrieden. Er wird damit besser bewertet als der SPD-Kanzler und liegt etwa gleichauf mit Wirtschaftsminister Habeck. Etwa ein Viertel sieht in Merz einen guten Kanzlerkandidaten, etwa jeder Dritte attestiert Wüst und Söder entsprechende Kandidatenqualitäten. Im Urteil der Unions-Anhänger liegt der CSU-Chef vorn, Merz und Wüst folgen knapp dahinter.

Sonntagsfrage Bundestagswahl: Union vorn, wenig Änderungen

Gestützt auf die fortgesetzte Ansehensschwäche der Bundesregierung läge die CDU/CSU zum jetzigen Zeitpunkt auch bei einem Bundestagswahlgang vorn. Die Union könnte unverändert zum Monatsbeginn mit einem Wähleranteil von 31 Prozent (+/-0) rechnen, gefolgt von der AfD mit 18 Prozent (+/-0). Sozialdemokraten (+/-0) und Grüne (-1) würden 15 bzw. 14 Prozent erzielen. Mit 5 Prozent hätte die BSW (+/-0) weiter Chancen auf den Bundestagseinzug. Die FDP würde mit 4 Prozent (-1) an der Mandatsschwelle scheitern, ebenso wie Linke und FW mit jeweils 3 Prozent. Alle übrigen Parteien kämen zusammen auf 7 Prozent.

Die Sonntagsfrage zur Bundestagswahl misst aktuelle Parteipräferenzen und kein tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag final abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Viele Wähler legen sich kurzfristig vor einer Wahl fest. Eine große Bedeutung hat zudem der Wahlkampf mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern.

AfD: Bedrohung für Demokratie, aber gut jeder Zweite mit Sympathien für Zuwanderungspolitik

Die AfD ist derzeit von ihren Umfragehöchstständen zu Jahresbeginn erkennbar entfernt, hätte bei einer Bundestagwahl aber unverändert gute Chancen auf einen zweiten Platz. Zwei Drittel der Bundesbürger bewerten die AfD zwar als Bedrohung für die Demokratie in Deutschland. Eine gewachsene Mehrheit von 75 Prozent wirft der Partei zudem vor, zu viele Rechtsextreme in ihren Reihen zu haben. Zugleich bewegt sich allerdings der Zuspruch zur Positionierung der AfD in der Zuwanderungspolitik weiter auf Höchstniveau. 44 Prozent finden es gut, dass die AfD den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen begrenzen will.

Sorge über fremdenfeindliche Vorfälle wie auf Sylt

In der letzten Woche wurden Vorfälle wie auf Sylt publik, wonach öffentlich fremdenfeindliche Liedtexte gesungen wurden. Sechs von zehn Bundesbürgern sind über derartige Vorfälle besorgt, ein gutes Drittel weniger oder gar nicht. Abgesehen von den AfD-Anhängern zeigen sich die Wähler aller Parteien mehrheitlich beunruhigt.

EUW: Wahlberechtigte zur Europawahl ab 16 Jahren in Deutschland

BTW: Wahlberechtigte zur Bundestagswahl ab 18 Jahren in Deutschland

Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

EUW: 1.515 Befragte (903 Telefoninterviews und 612 Online-Interviews)

BTW: 1.479 Befragte (889 Telefoninterviews und 590 Online-Interviews)

27. bis 29. Mai 2024

2 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 10 Prozent

3 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 50 Prozent

© infratest dimap

@infratestdimap

Wissen, was Deutschland denkt.

Umfrageergebnisse von infratest dimap. Folgen Sie uns auf X.com